親を失うとは、どうしてこれほど

自分の根底の部分を揺るがして

しまうのでしょう。

大人になって一人前に

なったつもりだったのにこんなに

ぼろぼろになってしまい、

誰の慰めの言葉も上滑りして

いけないことですが

逆に腹立たしく感じてしまうことが

あります。

そんな時はそっと本書を

1人で読んでみてください。

ただ、亡き母を偲ぶ

今のあなたのことをわかってくれるのは

本書だけですから…

親を失ってぼろぼろになってしまった

どうして、親を失うと

自分も死んでしまいそうになるのでしょう。

「親子」と「家族」の違い

初めの方に著者は「親子」について

書かれた部分があります。

「親子」の関係とは簡単なものだ。

それがたとえ、はなればなれに暮らして

いても、

ほとんど会ったことすらないとしても

親と子が「親子」の関係であることには

変わりがない。

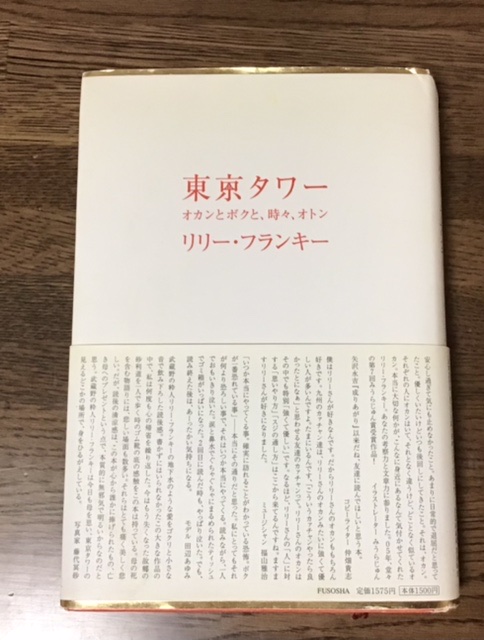

『東京タワー』リリー・フランキー著

これほど「親子」は

簡単に関係付けられても

切っても切れないものであるのに対して

「家族」などは

「親子」の関係のように

リラックスできる間柄と思いきや

実は細心の神経をはらったとしても

容易にその関係は破綻してしまいます。

著者は「家族」の関係はちょっと

窮屈で苦手のようです。

それは、

「オカン」と2人で時々「オトン」という

一般の「家族」という形ではなかった

ことから、

その関係がしっくりしていたから

かもしれません。

それだけに親子である「オカン」という

この切っても切れない関係が

著者にとっては

自分の生活を豊かにしたり

脅かしたりすることができる

唯一の存在だったのでしょう。

歌手や宇宙飛行士よりも尊いもの

人にとって「当たり前」のことが、

自分にとっては「当たり前」ではなくなる。

世の中の日常で繰り返される

平凡な現象が

自分にとっては「奇跡」に映る。

『東京タワー』リリー・フランキー著

歌手や宇宙飛行士になるよりの

「お母さん」や「お父さん」になるのが

難しいと著者は言っています。

子供の時は平凡と嫌っていたことが

自分には奇跡だと…

そして、著者にオカンが望んでいるのも

このような“平凡“であったということを

著者は言いたいのでしょう。

求めているうちはわからない感情

世の中に思ひあれども子をこふる

思ひにまさる思ひなき哉

(中略)

人間が生まれて、一番最初に

知る親子という人間関係。

それ以上のなにかを信じ、

世に巣立っていくけれど、

結局、生まれて初めて知ったもの、

あらかじめ、そこに当たり前のように

あったものこそ、唯一、力強く、

翻ることがない関係だったのだと

心に棘刺したようにようやく

わかる。

世の中に、様々な想いがあっても

親が子を想うこと以上の想いはない。

『東京タワー』リリー・フランキー著

これは求めているうちは

わからなく

ただ、ひたすら、与える立場にならないと

わからない感情だと言っています。

かつて、親が自分になにを思っていたか。

その日のことを知り、

今の日に、地位や名誉やお金ではなく

自分がそのようになろうと願い、

その時、初めて

人は確かなる何かを

手に入れるのかもしれないと

著者は思っているのは

「オカン」の死から親の愛情という

ものの尊さを知ったからなのでしょう。

親が生きている間は

自分が親になってみなければ

そのことに気づかないのですが

著者のように「家族」を作るのが

難しい人は「親」の死(死に様)に

よって、そのことが

理解できることなのでしょう。

おのれ生ある間は

子の身に代わらんことを念い

おのれ死に去りてのちには

子の身を譲らんことを願う。

『東京タワー』リリー・フランキー著

母親はどんな窮地でも子供に与え続ける

ボクを育ててくれたのは、

オカンひとりなのだから。

オトンは面倒は見てくれけど、

ジョンのように育ててはくれなかった。

そのための時間を持ってはくれなかった。

口と金では伝わらない大きなものがある。

時間と手足でしか伝えられない

大切なことがある。

オトンの人生は大きく見えたけど

オカンの人生は十八のボクから

見ても、

小さく見えてしまう。

それは、ボクに自分の人生を

切り分けてくれたからなのだ。

『東京タワー』リリ・フランキー著

「オカン」は甲状腺ガンの手術を受け

福岡で親戚や友達に囲まれ療養して

いましたが

著者が「東京で一緒に住もうか?」と

言われた時、

周りが慣れないところに行くのは

大変だろうから反対したし

別居しているとはいえ

離婚していない旦那(オトン)もいるし

著者も性格上、東京なんかにこないと

思っていましたが

「そしてら、東京に行こうかね」と

いいました。

著者はそれほど精神的に切羽詰まっていた

のかと思うとしていましたが

私はそうじゃないと思います。

この「オカン」は自分の死後も

一人っ子の著者を心配するような

母だったから

遠くで心配させるより

近くで姿を見せて安心させたいと

思っていたのだと思います。

“百間は一見にしかず“です。

母は子供にどんな場合でも

与え続ける存在なのです。

男は母親が死んでからやっと一人前になる

著者は

何度も怒りを露わににているのは

医者や看護師、葬儀屋が自分が思うように

「オカン」の死に対して

思っていないと感じてしまうから

でした。

きっと、その他の周囲に対しても

そのように感じたのでしょう。

話すことも

食事も喉を通らないほどの

悲しみに暮れているのに

なぜ、みんなは淡々としているのだと

感じてしまう。

人の死=悲しいぐらいの感覚は

あるのでしょうが

親を亡くした当人は天地が

ひっくり返るほどの衝撃を

受けているのです。

しかし、それは自分の親をなくさないと

理解できないことでしょう。

そんな時、本書を開くと

そこには、今の自分に共感してくれる

唯一のものがあることでしょう。

私が本書で松田優作の奥さんの美由紀さんが

著者に言った

「男は母親が死んでからやっと1人前」と

言われた時

悲しみの中、「そうかもしてない」と

思えたようで

この言葉は

私もぼろぼろの気持ちが少し

立て直せそうに思えた言葉でした。

コメント